人物生平

湖南神童

1870年7月23日(清同治九年庚午六月二十五日),出生于湖南湘西凤凰县一个三代从军的军人家庭。因此地隶属湖南凤凰厅,故在熊希龄成名之后,他又被人尊称为熊凤凰, 家住凤凰县沱江镇文星街。凤凰地处湘西,民风朴野,教育本不发达。熊希龄的父亲熊兆祥从军之时,正值太平天国起事之世,当时湘籍大儒曾国藩在湖南创建湘军,提倡文人治军,以理学管治人心,要求军人"上马能提刀杀贼,下马便训练士卒",在湖南讲教重学于是蔚然成风。熊兆祥自愧自己一介武夫,难预风流,便一方面加强自己的修养,一方面着力培养自己的长子熊希龄,故熊希龄自幼便接受严格的家教,一心向学。熊希龄六岁在凤凰镇发蒙,据传,他"闻一知十",《三字经》只用了三四天便背得滚瓜烂熟。因为禀赋出众、好学深思且勤奋过人,熊希龄在少年时代便闻名遐迩,被誉为"湖南神童"。熊希龄7岁的时候随父亲回到住在沅州府芷江县熊公馆里的祖父身边,变得殷实的家庭环境为他求学奠定了基础。

1884年,经过多年的私塾苦读,年仅14岁的熊希龄中了秀才,这不仅对世代行伍的熊家来说十分荣耀,在当时的湘西也是凤毛麟角。于是,熊希龄的父母决意要让自己的儿子在科举之路上取得更大的成就,把他送往芷江县的秀水书院继续深造。但当时该书院教育无方,熊希龄虽然刻苦,未能中举。

1888年,江苏宝山人朱其懿担任沅州太守,改变了熊希龄的一生。朱其懿曾在湖南多处担任知府,"所至有政声",尤以兴学育才为务,深得湖南士绅的尊崇。朱其懿就职后,了解到沅州学风不振,数十年来,"乡会试榜久未中人",于是决意从振兴本地教育着手。在他的努力下,1889nian,沅水校经堂正式落成开学,该校是一所具有改革精神的新型书院,一反当时盛行的科举教育模式,而以"实学课士"为宗旨。所谓"实学",即以经史为治学之根本,此外,对词章、舆地、农政、河渠、兵谋兼而习之。为造就有用人才,朱其懿延揽通经名宿为主讲,师资雄厚,于是熊希龄立即投考就学。书院规定,学生必须德才兼修,在必修的基本课程之外,学生可以"选择一种自己所喜好的学问,然后由先生指定参考书籍阅读,再作笔记,晚上交给先生校改"。正是在这里,熊希龄眼界大开,除了经史学问有长足进步之外,他特别钟情于历史与舆地,这种修养最终成为他建功立业的基础。

1890年,湖南学政按试沅州,熊希龄名列第一,因此被选调到长沙的湘水校经书院继续深造。

1891年,参加本省乡试,以第19名高中,阅卷官对他的评语为"边楚蛮荒,前无古人,才华之高,乃三湘有为之士"。这时,熊希龄才是弱冠年华,才名一时誉满三湘。

1892年,参加进士考试,会试得中,但由于当时殿试要求馆阁体,而熊希龄此类书法不佳,于是决定暂不参加殿试,先回去练字,等待下一次殿试。

1894年,终于高中二甲进士,并被钦点为翰林院庶吉士,成为不折不扣的湘西凤凰。

1895年,爱才的朱其懿,把自己同父异母的妹妹朱其慧嫁给了自己的爱徒熊希龄。这位贤淑的夫人,成为熊希龄一生事业的知心伴侣。

投笔从戎

1895年,甲午中日战争爆发,熊希龄发现,在这灭国亡种的紧急关头,慈禧竟然还在为自己的六十庆典而大肆耗费本当用来充实武备的大笔财富。这一丑陋的场面,让军人家庭出身的熊希龄感到自己受到了巨大的侮辱,恰在此时,湖南巡抚吴大电奏朝廷,请统率湘军入朝作战,暗弱的清廷如获救命稻草,当即应允。熊希龄立即计划投笔从戎,但这热情被两江总督刘坤一浇灭,失望的他告假还乡。不久,让当时湖南人骄傲的湘军在对日战场上一败涂地,清政府以签定丧权辱国的《马关条约》而告终。这一惨痛的失败,让熊希龄从信赖清政府的迷梦中惊醒,他很快转入了要求改革政治的阵营。

1896年,熊希龄给当时的洋务派首领、两湖总督张之洞上书,强烈要求变法维新,他本人随后也正式投笔从戎,被张之洞委为两湖营务处总办。在这个岗位上,熊希龄认识到了当时军队的各种积弊,于是撰写了《军制篇》,强烈要求改革军制,以增强清军的战斗力。这一军事著作,被时人认为是"于古今中外军事融会贯通",堪为"中国改革新军的嚆失"。但当时的环境决定了熊希龄的建议终究如泥牛入海,他不得不等待新的时机。而此时,熊希龄的家乡在巡抚陈宝箴的支持下已然展开了轰轰烈烈的维新运动,这给了他新的舞台。

1897年,与谭嗣同等在长沙创办时务学堂,任总理;又参与创设南学会,创《湘报》,以推动变法维新。

1898年,戊戌变法失败,熊遭革职并交地方官严加管束。及至赵尔巽继任湖南巡抚,对熊备加提携;赵升东三省总督,任熊为屯垦局总办。清廷派五大臣出洋考察宪政时,熊经赵尔巽之推荐出任参赞,返国后任东三省农工商局总办、奉天盐法道、东三省财政监理官等职,其时有理财能手之称。在立宪运动中,熊沟通于清政府大员袁世凯、端方、赵尔巽和立宪派首领梁启超等人之间,冀图以立宪消弭革命。

民国之初

1911年,辛亥革命起,12月熊由奉赴沪,渐次拥护共和并加入中华民国联合会。

1912年4月,任唐绍仪内阁财政部长,7月辞职,旋任热河都统,次年被举为进步党名誉理事。袁世凯镇压二次革命后拉拢进步党人组阁,熊任北洋"第一流人才内阁"总理兼财政总长。在袁的独裁统治下,熊曾附署解散国民党、解散国会等命令,"人才内阁"终难有所作为。

1914年2月,袁策动新闻界重提热河行宫盗宝案,熊以涉嫌被迫辞职,旋受命筹办全国煤油矿事宜。熊宦途受挫后,乃转向慈善和教育事业。

1917年8月,京兆各县水灾,他被特派督办京畿一带水灾河工善后事宜,尽力抚恤流亡,赈济饥乏,复创办慈幼局,收养难童。

1918年,在北京香山静宜园成立香山慈幼院,以培育人才。1925年,任长沙六中校董会董事长。1928年,熊任国民政府全国赈济委员会委员。1931年,"九·一八"事变后,他动员家人和香山慈幼院的师生投身救国抗日活动。

晚年逝世

1937年,"八·一三"淞沪战起,熊在上海与红十字会的同仁合力设立伤兵医院和难民收容所,收容伤兵,救济难民。京沪沦陷后,熊赴香港为难民、伤兵募捐。1937年12月25日,因脑溢血在香港逝世,享年68岁。当时国民政府为他举行了国葬仪式。

主要成就

强军计划

当时,湖南维新运动的重点是"兴利"、"致富",而熊希龄慧眼独具,他认为兴利固然重要,可是在国家危急存亡之秋,强军是必不可少的保障,他建议在湖南设立枪械厂。这一建议得到了陈宝箴的高度重视,陈氏认为熊希龄是懂得新政的不可多得的人才,于是要设法把熊希龄挖到湖南效力。就这样,1896年秋,熊希龄加入了湖南维新运动的阵营。一开始,熊希龄便被委以筹建枪械厂的重任。当时湖南财政吃紧,而筹建兵工厂是极耗资源的事业,不过,当务之急是改善湖南军队陈旧的装备。在这当口,熊希龄便想到了任两江总督的湘军大员刘坤一,经过熊希龄等人反复的沟通交涉,刘坤一两度拨给湘省qiangzhi弹药,折合银价达20万两之巨。虽然最终湖南没能建立枪械厂,但这么巨大的支持,为湖南编练新军打下了很好的基础,而这一成就的取得,熊希龄居功厥伟。随后,熊希龄又敏锐地把自己工作的重心转入实业。他和叶德辉、蒋德钧等人反复商议,确定了把开办机器制造业和筹办湖南内河航运作为突破口。作为前一项目的成果,他们成立了"宝成善制造公司";而后一策划,则遭遇到了困难。原来,自从西方列强迫使中国内河开埠之后,无论官方还是民间都担心一旦自己开启内河航运,西方势力就会如鬼魅般跟进;除此以外,内河航运还涉及湖北省的利权问题。但熊希龄和他的同仁据理力争,决不退却,最终说服了张之洞等大员,成功地让湖南内河航运成为事实,并抵制了西洋势力的进入。其后,熊希龄积极为湖南省矿产资源勘察和开采,以及争取粤汉铁路改道湖南而不是江西作出了巨大的努力。至此,熊希龄在军事和实业方面的才华和纵横捭阖的手段得到了晚清官场的初步承认。

新式学堂

在甲午战争以后,维新派为救亡图存,提出了"教育救国"的口号,所谓"世变日深,需才孔亟;需才之道,立学为先"。湖南在这种背景之下,也开始了新式学堂的筹办。熊希龄作为湖南籍的翰林学士,在办学方面自然是义不容辞。在湖南兴办学堂,最早由蒋德钧在1897年提出,但负责具体事务的重任却交给了熊希龄。兴学需要两大要件,一是经费,二是师资。由于湖南财政紧缺,熊希龄通过各种途径打听到通过提高食盐厘金可以解决,但这需要两江总督刘坤一的同意。考虑到是为家乡出力,刘坤一应允了此事。于是,办学经费问题总算有了着落。但在聘请教习的问题上,熊希龄却给自己惹上了极大的麻烦。

按照湖南维新派的设想,湖南要开办的是一所中西兼通的新型时务学堂,物色中西学均精通的教习就成为一个难题。熊希龄等不得不前往领西洋风气之先的沪、宁物色人选,经过许多波折,直到1897年7月,黄遵宪奉命赴湖南担任长宝盐法道兼湖南按察使,经过上海,在他的帮助下,动员了在《时务报》供职的梁启超和精通英文的李维格入湘,事情才得到解决。1897年11月,梁启超一行抵湘,受到湘绅的热烈欢迎。陈宝箴为长沙时务学堂定的教学宗旨是"中体西用",梁启超坚定地主张开启民智,似乎二者一致,但实际上他主持时务学堂,积极鼓吹民权革命学说,倡导立宪。二者的冲突酝酿着极大的风险,熊希龄深知内情,但他仍然支持梁启超。[1]

瓷业巨子

1904年,他胸怀实业救国之志,为改变陶瓷生产的落后状况,抵制洋瓷倾销,决心振兴湖南瓷业。于是以清政府政治大臣二等参赞官身份,会同醴陵籍举人文俊铎赴日本考察,探索新的制瓷工艺。回国后便着手对醴陵瓷业进行调研。提出了"立学堂,设公司,择地,均利"的主张。不久获得清政府慈禧太后御批十万两库银用于发展醴陵瓷业。1906年,熊希龄在醴陵城北姜湾创办了"湖南官立瓷业学堂",在姜岭下设立了"湖南瓷业制造公司"。自任公司总经理,聘请日本技师和国内优秀技工,引进当时国外最先进的生产工艺和设备,着手进行细瓷研发。到清末,醴陵细瓷进入规模化生产,为醴陵釉下五彩瓷的诞生创造了条件。[2]

1907年,湖南瓷业公司发明创造了五种高火性釉下颜料,并成功烧制出釉下五彩瓷器。1907年至1908年,湖南瓷业学堂研制出草青、海碧、艳黑、赭色和玛瑙红等多种釉下颜料。湖南瓷业制造公司的绘画名师和瓷业学堂陶画班的毕业生,经过反复研制,采用自制釉下色料,运用国画双勾分水填色和"三烧制"法,生产出令人耳目一新的釉下五彩瓷器。在色彩运用上,它突破釉下单彩的传统技艺,运用红、绿、蓝、黄、黑五种原色料(故谓五彩),调配出丰富多彩的陶瓷绘画色料,讲究淡雅用色的表现手法,采用双勾分水的独特技法烧制而成。[2]

醴陵釉下五彩瓷问世不久,就在世界舞台上大放异彩。1909年到1911年间,醴陵釉下五彩瓷分别参展武汉劝业会、南洋劝业会和意大利都朗国际赛会,连获金牌奖。1915年的美国旧金山世博会,即巴拿马太平洋万国博览会,由湖南瓷业公司吴寿祺等陶瓷艺人创作的釉下五彩《扁豆双禽瓶》一举获得金奖。[2]

慈善济世

熊希龄慈善济世有三个壮举

一是1917年领衔赈灾[4] 。1917年夏末秋初,河北境内大雨连绵,山洪暴涨,京畿一带倾城泽国,受灾县达103个,灾民超过600万人。彼时,熊希龄"隐居"在天津,他的寓所也被河水吞没[4] 。

身处灾区的熊希龄目睹了灾民的惨状,立刻奔赴北京,向中国银行公会求助,得到了捐款万余元,交给了京师警察厅购买粮食,运到天津赈灾[4] 。同时,他又向政府提出赈灾的建议,极力主张筹款,赈济灾区所有饥民[4] 。

他的建议被提交国务会讨论,结果阁员们一致认为:除非由熊希龄出来主赈,方可定义[4] 。政府方面试图借机逼他重回部门任职,熊希龄也担心自己不出来主赈,政府不做决定,"则此数百万之饥民,无有全活希望","遂不得不免为其难"。事实上,自退出政界以后,他就把政治看作是罪恶的,但为了灾民,不得不结束"隐居"生活[4] 。

赈灾必须先有巨款,可北京政府财源枯竭,大总统冯国璋只命财政部拨款30万元交熊希龄赶办急赈[4] 。而严寒将至,仅取暖用的赈衣一项,就需支出数百万。熊希龄决定广集民间社会资力,以补官款不足[4] 。

1917年10月8日,他利用自己在社会上的影响力,向全国各省发出请赈通电,希望全国各地诸君子"胞与为怀,本其己饥己溺之心,为披发缨冠之救"。赈电发出,熊希龄以身作则,先捐现洋500元,又命家中女眷缝纫棉衣100套,捐给难民。在他的呼吁带动下,团体、个人捐衣、捐洋者不断,外国的慈善团体也有帮助[4] 。

同时,熊希龄还联合梁启超等人共同发起水灾游艺助赈会,"征集物品、出售caipiao,以所得票资尽数充赈",并凭借个人声望,向外国洋行借款数百万元,作为救济专款。此外,他发电请求唐山、开滦等地务物局捐赠煤炭5000吨,并要求北洋政府为赈灾提供诸多便利[4] 。

为了统一放赈,熊希龄还组织成立了联合办赈机构--"京畿水灾筹赈联合会",自任会长,统筹放赈中的种种实际问题。在赈济灾民的同时,他又开始了对河工的治理,试图根治水患,并开展以工代赈,既救济了灾民,也为受灾地区留下了永久建设。救灾让熊希龄摆脱了政治生活带来的消极苦闷,开始确立了为慈善事业奋斗的意愿。此后他多次,拯救无数生命[4] 。

二是组建世界红十字会[4] 。1922年4月,直奉大战爆发,熊希龄又组织救护队,前往战地救治难民。军阀混战不停,让他认识到筹组全国性慈善社团联合会的困难,遂决定组建一个永久性的救济机构,用于对付无休止的天灾人祸。这个机构在直奉大战结束不久后成立,名称为世界红卍字会[4] 。

世界红卍字会是道院的一批人与熊希龄等中外人士联合发起成立的一个以"促进世界和平、救济灾患"为宗旨的慈善救济网络,于1922年10月28日在北京正式成立[4] 。

1925年,会中人推熊希龄为会长,直到1937年他去世为止,连任三届,历时12年之久[4] 。

在任职期间,熊希龄组织救护队奔赴战地,"救济灾民,埋葬遗骸,收容妇孺,成绩甚优",同时,他还多次亲手草拟函电,劝告交战的各方军阀停战议和[4] 。在没有灾患的时候,世界红卍字会开设办理残废院、育婴堂、盲哑院、卍字医院、平民工作所、平民贷济处、冬季粥厂等等[4] 。

1928年新的国民政府在南京成立时,仍准许世界红卍字会继续立案[4] ,并任命熊希龄为赈款委员[4] 。1931年,熊著《十六省救济水灾意见书》,对于救济的办法、措施、步骤做了十分详尽的论述[4] 。

三是创建香山慈幼院[4] 。1918年4月,河北水患已平,慈幼局准备解散,但还有两百余人无人认领[4] 。如此一来,熊希龄不得不考虑建一所永久性的机构,用于收养这些无家可归的孩子。但由于在北京城内找不到合适的地方,熊希龄只能上呈大总统徐世昌,请其出面和前清皇室内务府交涉,把已经废弃的前清行宫香山静宜园拨出,创建香山慈幼院[4] 。

香山慈幼院收录儿童"专以孤贫为限",凡欲入院者,必须"有人介绍及其家长请求"[4] 。基于该院性质,熊希龄为其确定的办学宗旨是:"教养孤贫失学之男女儿童,使有适当之智能、道德,俾可谋生与社会[4] 。"为了实现这样的宗旨,香山慈幼院与任何普通国民学校都不同,推行的是"三合一"的教育体制:学校、家庭与社会三位一体[4] 。慈幼院建立了完整的组织体系和免费教育培养的制度体系,办学经费除了财政拨款外,还有中外善士及各机关团体的捐款[4] 。

熊希龄在办理香山慈幼院的过程中,形成了一种慈善教育思想,即慈善观与教育观相结合的思想,其本质就是贫富均等的教育观[4] 。他把香山慈幼院当作是对现行不合理教育制度的一种补充,极尽自己的能力,让贫困的孩子享受到当时最新式最先进的教育[4] 。

到1926年,香山慈幼院已经发展成一个总院、五个分院,总院是香山慈幼院;分院包括萌养院(幼儿教育)、小学、中学、师范和职业教育等几个分支[4] 。为了能够让这些孤贫儿童享受到家庭温暖,香山慈幼院创建了小家庭式的教育模式,这种教育模式比奥地利的世界第一所国际SOS儿童村早了十几年[4] 。香山慈幼院从1919年破土动工建设到1920年正式开园,一直到1949年结束,办了30年,先后培养学生六千多人,大部分都成为国家和社会的有用人才[4] 。

人物评价

著作文献

军事著作《军制篇》、遗著有《香山集》2卷,1985年湖南人民出版社有《熊希龄集》上册。

人物轶事

最早报纸

不仅如此,冲突表面化之前,熊希龄又创办了湖南最早的报纸《湘报》,向社会鼓吹"开民智",正如唐才常所说:"熊君秉三,喜民智之乍开,欲慈航之普度,乃鸠同志,集巨资,设湘报馆。"报纸的取向直接引发了包括张之洞等大员与湖南守旧派对熊希龄的不满,可他们没有借口。此外,1897年,德国侵占我胶州湾,亡国灭种的危机感更加迫切,熊希龄趁机联合有影响力的湖南维新派成立"南学会",开办讲论会鼓吹维新变法,而且讨论地方重大兴革及举措,分析省内外形势,提出方案,供省当局采纳,意图以此影响湖南的发展方向。这种激进的取向,在死而不僵的晚清必将引火烧身。

嫉妒攻击

熊希龄在湖南维新运动的实际领导地位引起了守旧的王先谦等人的嫉恨,加上他们在投资由熊希龄领头的湖南实业时有损耗,激发了他们对熊希龄的种种不满,他们视时务学堂、《湘报》和南学会如眼中钉。事情导源于时务学堂的教学程式,按梁启超的说法,"除上堂讲授外,最主要者为令诸生作札记,师长则批答而指导之。发还札记时,师生相与坐论,时吾侪方醉心于民权革命论,日夕以此相鼓吹"。 1897年旧历年底,时务学堂学生放假回家过年,学生得意地向自己的亲友传阅自己的学习札记与教习的批语,对头脑尚不开明的湖南社会来说,那些民权革命的言论无异于鼓吹zaofan,见者无不诧异,一时"全湘哗然"。旧派就此发动了对熊希龄为首的维新派的猖狂攻击。尽管陈宝箴想保护熊希龄,但1898年5月份,形势恶化。是时,张之洞来函指责《湘报》言论不当;与此同时,旧派联络京城湘籍官僚也不断施压。陈宝箴被迫妥协,免去了熊希龄的学堂总理职务,梁启超出走北京参与戊戌变法,湖南维新派实际上已经陷于分裂。这反倒激发了熊希龄的血性,他断然反击,上书指斥王先谦主持的省书院(岳麓书院)积弊丛生,师道不端,并把它刊登到了《湘报》上,这恰好击中了旧派的痛处。愤怒的旧派恼羞成怒,借机要求取缔《湘报》。恰在此时,熊希龄因在湖南参与维新业绩突出,执意改革的光绪帝征召他入京,这正好遂了他想离开长沙这块是非之地的心愿。

熊希龄于是打点行装准备北上,他先把妻子安顿到他妻兄衡阳知府朱其懿那里,再返回长沙,然而途中饮食不慎,突发痢疾,只好返回衡阳养病。就在这养病的十多天里,北京维新六君子的惨剧发生。因为一场疾病,熊希龄侥幸讨得一条性命。然而对这个维新名人来说,死罪可免,活罪难逃。熊希龄被御史黄桂均参奏,指为康梁党徒,受到"革职永不叙用,并交地方官严加管束"的处分。后来熊希龄回忆这一节时对人说:"向非一病,当与六君子同命成七贤矣。" 熊希龄的维新事业至此止步。[5]

特殊行业

光绪三十三年(1907)前后,他先后上书户部尚书张百熙、度支部尚书载泽,呼吁清政府尽快施行烟草专卖制度。熊希龄在给载泽的信中说:"烟之专卖,英、荷、日等国行之,而皆为国家一大宗之收入,固不以侵占民利为嫌也如纸烟一项,亦为今日绝大漏卮,目前如不设法,以后积重难返……"他认为,中国每年的税收很少,而烟属于奢侈品,加征烟税不仅对大多数人的利益没有什么影响,而且能增加国家收入,因此应仿效外国,对烟草实行专卖制度。但是,由于清政府内外交困,根本无暇顾及烟草专卖,尽管载泽等度支部大臣曾请教邮传部大臣盛宣怀有关烟草专卖事宜,熊希龄的建议还是没有引起足够的重视。

1912年,中华民国成立后,熊希龄担任内阁财政总长。翌年与梁启超、张謇等组阁,担任国务总理兼财政总长。当时社会上呼吁烟草专卖的人很多,首先,钱宝钧、陈其昌等议员向民国政府提出纸烟专卖的议案;随后,上海三星纸烟公司总经理刘树森向熊希龄建议:与英美烟公司商议,将各种纸烟统一归政府独占收买,由政府加税售与人民;政府与英美烟公司合资成立卷烟厂;如英美烟公司不同意上述建议,则由政府在内地设立专卖局,并筹款500万元,在天津、浦口、汉口三处设立卷烟厂,以示抵制。熊希龄同意了刘树森的建议,并派员赴上海进行协商。

为实行烟草专卖制度,熊希龄曾派员赴日本考察。鉴于中国烟酒分销的情况,决定在实行烟草专卖制度之前,开征烟酒牌照税。[6]

1914年2月,熊希龄呈请袁世凯,阐述实行烟草专卖制度的必要性,建议成立烟草专卖筹备处,称:"于财政部内设立烟草专卖筹备处该处长专司研究各国烟草专卖诸法,调查国内产烟区域及烟叶种类、制烟方法、销售市场,并准备实行专卖政策由部筹集资本,设立工场,承收民间烟叶,归场制造……外来之卷烟仿照日本办法,由政府自由承收买入。"熊希龄的建议得到袁世凯的赞同,他批示:"维持国货为目前切要之图。所谓设烟草专卖筹备处,事属可行。著即博采成规,妥拟办法,呈候核夺。"

在熊希龄踌躇满志的时候,内阁发生权利之争,他被迫辞职。后来,熊希龄退出政坛,专门从事社会慈善事业,创办香山慈幼院,任世界红十字会中华总会会长。[7]

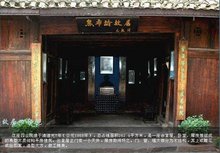

人物故居

熊希龄故居位于凤凰古城北文星街内的一个小巷里,故居往东200米便是秀丽的沱江。故居为四合院系南方古式的木瓦结构,比较矮小但很精致,故居现存房屋4间基本是保持原貌,很富于苗族情调,故居属县重点文物保护单位。

故居环境幽静安谧,建筑古老质朴,四方形布局,中有一天井宽坪。进入宅门,左侧是一个约十平方米宽的前室,又称会客室,天井东侧为专门的柴房,内有石磨、石碓等食用家具装置,充分显示了这家主人当时勤俭持家的良好风范。熊希龄小时最喜欢到这间柴房里走玩,并经常学习推磨和冲碓的技术,从小就培养出了一种悉心体察民间疾苦、关心贫民忧乐的高尚情怀。

过天井便是正室,在正室的木门两边,有一幅笔力雄健、字迹清晰的对联:"一生赤诚爱国盼中华振兴,半世慈善办学为民族育才",写出了熊希龄忧国忧民的伟大抱负,同时也写出了他披肝沥胆倾注心血办慈善事业为中华民族培养栋梁之才的伟大功绩。

正室三间两层木质结构,陈列着熊希龄生前生活、工作用过的什物,一张张清晰的图片,一段段生动感人的文字,记录了熊希龄人生的脚步,演绎着他人生的轨迹。家事、国事、天下事都在他文晦蹈略之中。他胸藏珠玑,学富五车,在中华民族堪乱危难之时,为国家和民族倾注了一生的心血。maozedong同志曾评价熊希龄:"一个人为人民做好事,人民是不会忘记他的,熊希龄是做过许多好事的。"周恩来总理曾中肯地评价:"熊希龄是袁世凯时代第一流人才,是内阁总理。熊希龄的事,我看后就记得很清楚。"两位伟人对熊希龄这么高的评价,充分说明了熊希龄先生思想情操的伟大和爱国恤民精神的不凡。

熊希龄故居自2000年正式对外开放以来,已先后有近百万人次的游人来此游览和观瞻,成为古城凤凰一大亮丽的人文景观点。[8]